座って弾く場合は、ボディのくびれ部分を右足の太ももに置くスタイルが、一般的です。ただ、エレキギターは、アコースティックギターよりも立って弾くことが多いため、できれば立って弾く練習もすると良いでしょう。座って弾くのと立って弾くのとでは、感覚がかなり変わってきます。

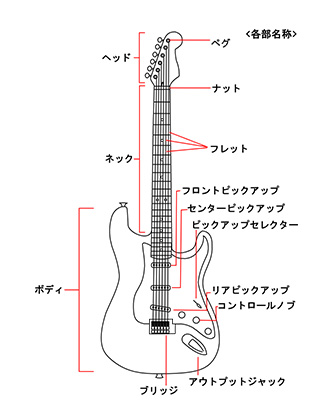

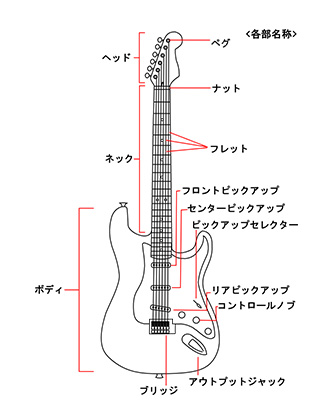

1ギター各部の名称

ギターを弾くための第一歩、ギターの構え方を確認しましょう!

正しいフォームでギターを構えないと、余計な力が入ったり、弾きにくくなることもあります。

肩の力を抜き、ネックをやや斜めに構えます。背筋を伸ばして、ボディ表面が前や後ろに傾かないよう、体と平行になるように持ちましょう。

座って弾く場合は、ボディのくびれ部分を右足の太ももに置くスタイルが、一般的です。ただ、エレキギターは、アコースティックギターよりも立って弾くことが多いため、できれば立って弾く練習もすると良いでしょう。座って弾くのと立って弾くのとでは、感覚がかなり変わってきます。

立って弾く場合は、ストラップを使います。

まずは低すぎず高すぎず、ヒジがやや曲がるくらいの高さで構えましょう。

ボディの中心がおへそに重なるぐらい、もしくはそれよりも若干低いくらいが標準です。また、ヘッドの高さ(ネックの角度)を上下させると見た目が大きく変わります。

いろいろ試しながら、自分が弾きやすく、かつカッコいいと思う高さを見つけていきましょう。

コードとは和音のことで、主にバッキングで用います。

ここでは、より簡単なパワーコード(省略コードとも呼びます)を押さえるのに必要な基礎知識を紹介します。

便利なポジションマークとサイドマーカー多くのギターには、3・5・7・9・12フレット…と、指板上にポジションマークやネック側面にサイドマーカーが付いているので、それを目印にすると良いでしょう。

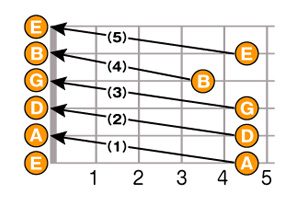

まず最初に覚えておきたいことが、弦とフレット(指板に打ち込まれている金属のバー)の呼び方です。

弦は細い方から1弦、2弦、3弦…と呼びます。

そしてフレットは、ナット(ヘッドと指板の境目で弦を支えているパーツ)に近いものから1フレット、2フレット…と数えます。これらはギターの基礎知識なので、必ず覚えておきましょう。ダイアグラムやTAB譜では、上が1弦、下が6弦を指します。

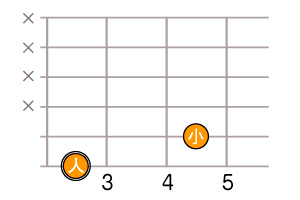

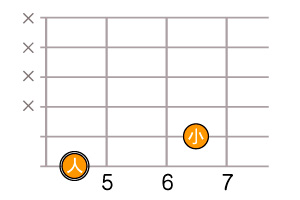

弦とフレットを図で表したものが「ダイアグラム」です。

左端からナット、1フレット、2フレット…を指し、○が押さえる場所を表しています。

つまり、このイラストでは、6弦3フレットと5弦5フレットを押さえる、ということです。

また、◎はルート(ベース音)を指します。

ベース音とは文字通りコードのベース、基盤となる音程です。

◎=ルート(ベース音)、○=鳴らす音、×=鳴らしてはいけない音、を示します。

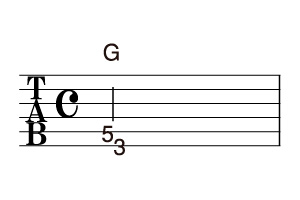

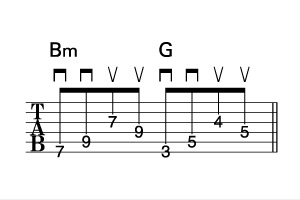

弦を表す6本の線の上に、押さえるフレット数を書いたものが「TAB譜」です。ダイアグラムと同じく、このイラストでも、6弦3フレットと5弦5フレットを押さえることを表しています。

弦をしっかり押さえないと、音がビビッてしまいます。ここでコツをつかんで、弦をしっかりと押さえられるようにしましょう!

①押さえる位置は指先寄り。指の腹よりも少し指先に近い部分となります(赤線)。

②指を斜めにして、フレットのすぐ近くを押さえます。

③指は隣の弦に触れないように、しっかりと立てて押さえましょう。

隣の弦に指が触れると、音がビビッてしまいます。

ちゃんとキレイな音が出ているか、弦を1本1本鳴らして確認してみましょう。

また、爪が長いと指が寝てしまうので、なるべく短めに保つことも重要です。

パワーコードとは、コードの第3音を省略した(ルートと5度のみの)もっともシンプルなコードです。

押さえるのがラクだからという理由で使うわけではなく、タイトなサウンドやヘヴィなサウンドを出したい時に用います。

もちろんアコギで使うこともありますが、主にエレキで、しかも歪ませたサウンドで使うことが圧倒的に多いと言えます。

省略コードの一種で、5・6弦(または4~6弦)や4・5弦(または3~5弦)のみ鳴らすコードです。

人差指でルート(ベース音)、小指もしくは薬指で5度の音を押さえるだけなので、初心者でも抑えるのは難しくありません。

ちなみに写真はA(音階を表すアルファベット)のパワーコードとなり、6弦5フレットと5弦7フレットを押さえます。

どのコードでも押さえる形(フォーム)は同じなので、ルートの位置さえ覚えれば弾くことができます。

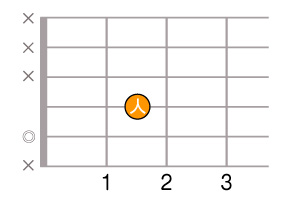

AやEやDの場合、弦を押さえずに鳴らす『開放弦』を使った弾き方もあります。

こちらもAのパワーコードです。

Aは5弦開放と4弦2フレット(3弦2フレットも押さえる場合もアリ)、Eは6弦開放と5弦2フレット(+4弦2フレット)、Dは4弦開放と3弦2フレット(+2弦3フレット)になりますが、

Dの場合は使う弦の関係上、音が細くなってしまうので、このポジションを使うことは比較的少ないようです。

パワーコードに限らず、コードを弾く場合、鳴らさない弦を押さえている指の腹や使わない指でミュート(指を軽く弦に当てて音を消す)します。

また、ピッキングも、すべての弦を弾くのではなく、なるべく鳴らすべき弦だけを弾くように心がけましょう。

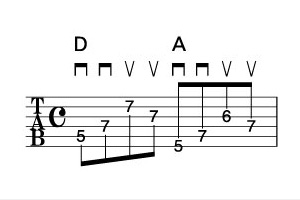

実際に、主にエレキで多用される王道のバッキング(伴奏)奏法にチャレンジしてみましょう。

エフェクターやアンプで歪ませたサウンドで弾くと、よりロックな雰囲気が味わえます!

右手のひらの側面をブリッジサドル付近で軽く弦に当て、サステイン(音の伸び)を抑えるテクニックを右手ミュートと言います。

手のひら=パームということで、パームミュートとも言います。

鳴らすべきでない弦の音やノイズを確実にミュートするためのテクニックであり、よりタイトなサウンドを出すためのテクニックでもあります。

歪ませたサウンドでパワーコードと右手ミュートを組み合わせると、「これぞロック」的なサウンドが得られます。

ダウンピッキングとは、6弦側(上)から1弦側(下)へ振り下ろすピッキング/ストロークです。

ダウンピッキングでは力を抜いて、手首で振るようにしましょう。

また、ピックが引っかかると音が汚くなってしまうので、ピックは弦に対して深く当てすぎないように注意しましょう。

アルペジオとは和音を構成する音を一音ずつ低いものから(または、高いものから)順番に弾いていくことで、

リズム感や深みを演出する演奏方法です。

コードを抑えた状態で弦を一本ずつ弾く事全般を言う場合もあります。

中でも、ここでは「ダウン→ダウン」「アップ→アップ」と連続して弾くピッキング方法のエコノミーピッキングによる

アルペジオを紹介します。

弦の移動方向とピッキング方向を統一することで、無駄な動作を省き、よりスムーズなピッキングが可能となります。

アルペジオでも頻繁に使われるピッキング方法なので(無意識に使っている場合も多い)、ぜひマスターしましょう。

1拍ごとにダウン⇒ダウン、アップ⇒アップと規則的にエコノミーピッキングを行いましょう。

エコノミーピッキングは動作の省略がメリットですが、その分リズムが不安定になりがちなので、

まずはメトロノームを用いてリズム感の養成を!

人差指で1~5弦5フレット、薬指で2~4弦7フレットを押弦します。

中指で4弦7フレット、薬指で3弦7フレット、小指で2弦7フレットを押さえてもOK。

人差指で5フレットをセーハ。

中指で3弦6フレット、薬指で5弦7フレット、小指で4弦7フレットを押さえます。

人差指のセーハを7フレットに移動。

薬指で5弦9フレット、小指で4弦9フレットを押さえます。

フォームとしてはBから中指を離した形です。

人差指で1~6弦3フレットをセーハ。

中指で3弦4フレット、薬指で5弦5フレット、小指で4弦5フレットを押さえます。

写真上は連続ダウンピッキング、写真下は連続アップピッキング。

コンパクトで無駄な動きを省いたピッキングを心掛けましょう。

6本とも張り替えたばかりなのに切れてしまったという場合を除き、基本的にすべての弦を一度に張り替えるようにしましょう。

そうしないと、新しい弦と古い弦が混在することになってしまうので、各弦の音質にバラつきが出てしまい、

コードの響きもアンバランスになってしまいます。

必要な工具としては、弦を切るためのストリングカッター(一般的な工具のニッパーやラジオペンチでも代用可)、

ロック式トレモロユニットの場合は六角レンチ、さらにペグを効率良く回すことができるストリングワインダーもあると便利です。

また弦交換の機会に、弦を張った状態では掃除しにくい部分の掃除もすべきなので、

クロスやギターポリッシュ、オレンジオイルまたはレモンオイル、ピカールなどの金属磨きなども用意すると良いでしょう。

ここでは、一般的なフェンダー系の弦交換方法を紹介します。

すべての弦がダルダルになるまでペグを回します。

ストリングポストから弦を抜き、続いてボディ裏から弦を抜きます。(ストラト系の場合、ボディ裏のパネルを外したほうが作業しやすいです)。

弦をしっかり緩めたら、ニッパーなどで切ってしまっても良いです。

いずれにしても弦の先端などでケガをしないよう気を付けつつ、弦を外しましょう。

弦を外したら、この機会にピックの削れたカスや溜まったホコリなどを拭き取りましょう。

そして、新たに張る弦をボディ裏から通します。

意外とありがちなミスが、張る弦を間違えて違う弦の穴に通してしまうこと。

ちなみにメーカーによって、弦のボールエンドが色分けされている商品もあるので便利です。

ストリングポストの横穴に弦を通してピーンと張り、巻き付ける長さを測ります。

巻き付ける部分からポスト1~1.5個分ぐらいの位置で弦をつまみ、

その位置を巻き付けるポストまで戻して弦を折り曲げます。

ポストに溝がある縦穴タイプの場合、弦をつまんだ位置で切断します。

この作業によってポストに弦を巻き付ける回数が決まるわけですが、ワウンド弦(巻き弦)の4~6弦で2~4回、

プレーン弦の1~3弦で3~5回が目安です。

なおロックタイプペグの場合は、ポストに弦を通してピーンと張った状態のまま、

ペグを巻いていくだけで自動的にロックされるので(ワンプッシュでロックする工程が必要なものもある)とても簡単です。

ここでフェンダー系とカテゴライズしているギターは、ペグが6個ともヘッドの片側に並んでいるシングルサイドヘッドという前提で、弦を張る順番は6弦から。 そして巻き付ける方向は1~6弦とも、ブリッジからナットまでの弦の直線が、そのままポストまで続くようにしてください。

逆に巻くとナットから角度が付いてしまい、テンションがキツくなるし、ナットの溝にかかる負担も増え、

さらにチューニングの安定度に悪影響が出る場合もあります。

そしてペグを回していく際には、弦がブリッジサドルの溝(溝がない場合をサドルの中央)を通っているか注意しましょう。

巻き上がってきたら、ナットの溝もちゃんと通っているか要確認。

また、ありがちなミスとして、ボールエンドがボディ裏(ストラト系の場合、トレモロブロックの穴)に引っかかったまま、

弦を巻き上げているケースもあるので注意してください。

横穴タイプの場合は、ポスト穴から先端にかけての余った弦を処理する必要があります。

そのままは危険ですし、余分なノイズやハウリングの原因になることもあるので、普通は切ってしまえばOKです。

弦の太さ(ゲージと言う)のバリエーションは、エレキの場合、主に4種類です。

規格の単位はインチだが、ほとんどの場合、インチは省略して数字のみで表されます。

4種類のうち、もっとも細いのが1~6弦=.008~.038のセットで、エクストラライトやエクストラスーパーライトなどと呼ばれています(メーカーにより名称および2~5弦のゲージ構成は異なる場合があります。※以下同様)。

テンション(弦の張力)が低いため握力の弱い女性でも弾きやすいですが、その分音は細くなるし、強く押さえると音程が上がってしまうため、初心者以外には逆に弾きづらくなる場合も多いです。

次に細いのが、ライトやスーパーライトと呼ばれる1~6弦=.009~.042のセット。

出荷時に張られる弦も、このセットが一番多く用いられています。

弾きやすいが、音の太さやロック的なパワーを求めるギタリストには少々物足りない場合もあります。

.009~.042と並んでポピュラーなゲージが、主にレギュラー(.009~.042と被るがライトと呼ぶメーカーもある)と呼ばれる1~6弦=.010~.046のセット。

初心者や握力の弱い女性にとっては、指が痛くなったり、特にチョーキングなどがしづらくなる場合もありますが、その分芯の強い太い音が望めます。

そしてもう1種類が、パワーコードや低音弦を駆使したリフを多用するロック系ギタリストに最適な、ヘヴィボトムやハイブリッドと呼ばれるゲージです。

これは、1~3弦が2番目に紹介した.009から始まるライトまたはスーパーライトと呼ばれるゲージで、4~6弦が3番目に紹介した.046で終わるレギュラー(またはライト)と呼ばれるゲージになっている、

言わばハーフ&ハーフ的セットです。

なるべくヘヴィなサウンドを出したいけど、太い弦だとチョーキングがツラい、というギタリストにもぴったりです。

そして、これよりも太いゲージや.095から始まるゲージなどバリエーションは豊富ですが、とりあえずはこの4種類を知っておけば充分です。

とにかく、まずはいろいろ試してみて、自分にとって弾きやすさとサウンドと価格のバランスが合うものをセレクトしましょう。

チューニングとは、それぞれの弦を正しい音程に合わせることで、ギターを弾く際にもっとも大切な作業のひとつです。

演奏前には必ずチューニングをするようにしましょう。

方法は、チューナー/音叉を使ったパターンや、実音で合わせるパターンなどいくつかありますが、ここでは簡単な2つの方法を紹介します。

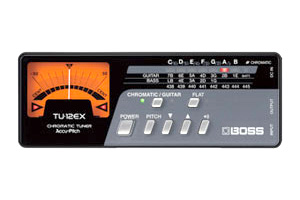

チューニングに必要なアイテムが、チューナーです。

耳を頼りに行う音叉/ピッチパイプなどの道具を使えば音感が鍛えられますが、ここでは目でも確認できるチューナーを使った方法を紹介します。

チューナーの品揃えは実に豊富で、ヘッドに取り付けるクリップタイプや、ケーブルでつなぐタイプが主なところです。

また、エレキギターの場合、エフェクターボードに組み込めるペダルタイプもあります。

ディスプレイを見ながら音程を確認できるため、初心者でも簡単にチューニングできるのが特徴です。

チューニングメーターとも言います。

実音とは、弦を普通に弾いたときに出る本来の音のことです。

チューナーがなくとも、ピアノなどの鍵盤楽器があれば、この方法でチューニングができます(音叉やピッチパイプを用いても、この方法が使えます)。

基準は5弦開放の「ラ」になります。まずは5弦開放の音程を「ラ」に合わせたら、6弦5フレットの音と5弦開放の音を交互に鳴らして6弦を合わせます。

その後、同様に5弦5フレット=4弦開放、4弦5フレット=3弦開放、3弦4フレット=2弦開放、2弦5フレット=1弦開放の順に合わせていきましょう。

2弦の開放のみ、3弦5フレットではなく4フレットに合わせる点に注意!